出版物

第10回都市地震工学国際会議

元・建築学専攻(助教)(現・千葉工業大学) 鈴木比呂子

2004年より例年3月に開催している都市地震工学国際会議は今年で第10回目となり,2013年3月1,2日に東京工業大学大岡山キャンパスで開催された.21世紀COE,グローバルCOEと10年続いたプロジェクトが,平成24年度をもって終了した.第10回目は,COEプロジェクトとしては,最後の国際会議となった.

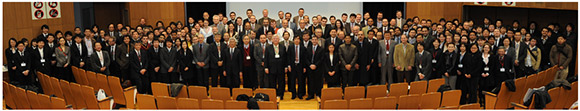

この国際会議では,国内外から著名な研究者を招待するだけでなく,多くの若手研究者(学生も含む)に発表の機会を与え,また旅費等の支援を行ってきた.第1回の国際会議では66件であった論文発表の数が,開催を重ねるごとに増え,第10回では280件(海外122件,国内158件)の論文発表が行われた.また,参加者は26カ国から449名(うち,海外から139名)であった.以下に会議の概要を報告する.

会議1日目のオープニングは東京工業大学学長の三島良直教授(写真1),CUEEリーダーの東京工業大学の時松孝次教授の挨拶で始まった.その後,ImageCat, Inc.のRonald Eguchi氏より,”Exposure Data Development for the Global Earthquake Model: Inventory Data Capture Tools”,長岡技術科学大学の丸山久一教授より,” Evaluation of Tsunami Force acted on Bridges by Great East Japan Earthquake”(写真2,3)と題したキーノートレクチャーがあった.

キーノートレクチャーの後は,昼の休憩を途中に挟んだ午前後半と午後前半で,若手研究者セッションが9会場に分かれて開催された.例年,若手研究者の旅費を支援するとともに,発表,研究が優れていた研究者への優秀賞の授与を行っている.若手研究者に対する表彰は第6回から始まり,若手研究者の励みにもなっている.今回は,全103件(海外43件,国内60件)の発表があり,研究内容,プレゼンテーション,質疑応答等で評価が行われた(写真4).若手研究者セッションの後は,Engineering Seismology,Structural Engineering (Steel), Geotechnical Engineering, Human Behavior,Structural Engineering (Concrete),Socio-economic Issuesのテーマごとに,6会場に分かれ,一般論文の発表が行われた.いずれも活発な議論が繰り広げられた.夕方からは,Tokyo Tech Frontでウェルカムパーティーが開かれた.東京工業大学の竹村次朗准教授の司会のもと,東京工業大学の二羽淳一郎教授,カリフォルニア大学デービス校のRoss Boulanger教授の挨拶,スタンフォード大学のGregory G. Deierlein教授の乾杯の挨拶の後(写真5),参加者の親睦が行われた(写真6).

|

|

| 写真1 三島学長の挨拶 | 写真2 Eguchi氏の講演 |

|

|

| 写真3 丸山教授の講演 | 写真5 Deierlein教授の乾杯の挨拶 |

|

|

| 写真4 若手研究者セッションの様子 | |

|

|

| 写真6 ウェルカムパーティーの様子 | |

会議2日目は,朝から6つの会場に分かれ,一般論文の発表が行われた.午前前半は,Engineering Seismology, Structural Engineering (Bridge), Non-Structural Component and Contents, New Design Criteria and Methods, Structural Engineering (Concrete), Tsunami,午前後半は, Engineering Seismology, Information and Computing Technology & Earthquake Loss Estimation, Geotechnical Engineering & Lifeline Systems, Advanced Technologies, Structural Engineering (Concrete), Tsunami,午後前半は,Engineering Seismology, Structural Engineering (Timber), Geotechnical Engineering, Advanced Technologies, Structural Engineering (Other), Lessons Learnt Earthquakes, Response Records & Earthquake Engineering Practiceをテーマとしたセッションが開催された.

写真7 若手優秀発表賞の受賞者

一般論文のパラレルセッションのあと,クロージングセッションに先立ち,時松孝次教授より若手優秀発表者への表彰と記念品の授与が行われた.受賞者およびその論文題目は,以下に示す12名である(写真7).

Ryoichiro Agata (東京大学):Fundamental Research for Enhancement of Estimation on Earthquake Ground Motion-Development of a Method for Crustal Deformation Analysis Using High-Fidelity Three-Demensional Crustal Structure Model

Manica Maharjan (東京工業大学):Effects of Non-homogeneity on Liquefaction in Stratified Soil Deposits

Mohammad H. Khosravi (東京工業大学) :Centrifugal Modeling of Undercut Slopes Subjected to Pseudo-static Loading

Christpher Motter (カリフォルニア大学ロサンゼルス校):Large-Scale Testing and Analysis of Concrete-Encased Steel Coupling Beams Under Large Ductility Demands

Tea Visnjic (カリフォルニア大学バークレー校):Experimental Investigation of Large Reinforced Concrete Special Moment Resisting Frame Beams

Yu Jiao (東京大学):Cyclic Loading Tests of Steel Slit-dampers with Various Shapes

Cem Demir (秋田県立大学):Seismic Behavior of Ottoman Empire Classical Period Stone Masonry Walls

Deepak R. Pant (東京工業大学) :Seismic Pounding of Base-Isolated Buildings under Bidirectional Excitation

Gabriele Guerrini (カリフォルニア大学サンディエゴ校):Seismic Response of Recentering Precast Composite Concrete-Dual-Shell-Steel Columns

Kohei Fujita (東京大学):Development of Simulation System for Estimation of Urban Earthquake Disasters Considering Local Soil Properties Using High Performance Computing

Zhe Qu (東京工業大学):Seismic Response of an RC Building Strengthened with Pin-supported Walls during the 2011 Tohoku Earthquake

Rachma M. Syam (東京工業大学) :Spatial Characteristics Transformation of Self-built and Donated Post Disaster Housing

表彰式の後,平成24年度をもって終了するG-COEプログラムの総括が行われた.CUEEのメンバーの中から,東京工業大学の竹内徹教授は,”Retrofit of Damaged Structures According to Response Control Concept”,大佛俊泰教授は,”Predicting Spatiotemporal Distribution of People for Risk Assessment and Disaster Management”,平成25年3月末で東京工業大学を退職された川島一彦教授は”Ground-Motion-Induced Damage of Bridge during the 2011 Great East Japan Earthquake”と題して,講演を行った(写真8〜10).3件の講演の後,東京工業大学の二羽淳一郎教授,翠川三郎教授よりより,G-COEプログラムでの教育および研究の取り組みの成果の総括が報告された(写真11,12).最後に,PEERリーダーのカリフォルニア大学バークレー校のStephen Mahin教授,時松孝次教授より,閉会の挨拶があり,第10回の国際会議が幕を閉じた(写真13,14).夕方には,品川プリンスホテルに場所を変え,バンケットが開催された.竹内徹教授の司会のもと,東京工業大学の笠井和彦教授の挨拶,Stephen Mahin教授の乾杯の挨拶で始まり,研究発表の会場と同様に盛り上がる場となった.参加者の中からは,第10回の国際会議で最後となることに,惜しむ声が多くあがった.最後は,Ross Boulanger教授の一本締めで会議の全日程が終了した(写真15).

第1回から第10回まで,当初は博士課程の学生として,その後は若手協力者として,国際会議に参加しました.海外の研究者の前での研究発表だけでなく,会議開催の運営にも参加させていただき,多くのことを経験することができました.このような機会を与えていただき,CUEEリーダーの時松教授,前リーダーの大町教授を始めとする関係の先生方,事務局の方々に,この場をお借りして感謝申し上げます.

|

|

| 写真8 竹内教授の講演 | 写真9 大佛教授の講演 |

|

|

| 写真10 川島教授の講演 | 写真11 二羽教授の講演 |

|

|

| 写真12 翠川教授の講演 | 写真13 Mahin教授の挨拶 |

|

|

| 写真14 時松教授の挨拶 | 写真15 Boulanger教授の挨拶 |

|

|

| 写真16 集合写真 | |