出版物

地震動予測のための理論および技術開発と教育活動

人間環境システム専攻(教授) 盛川 仁

地震による被害を軽減するためにはある特定の場所における地震動がどのようなものであるかを予測することが重要である。地震動予測のための確率論的手法および物理探査手法を用いた効率のよい地盤構造探査技術の開発を進めてきた。また,地震防災にかかわる国内外向けの教育活動にも取り組んできた。以下,括弧内の参考文献はいずれもProc. Int'l Conf. on Urban Earthquake Engineering (CUEE)である。

1) 地盤構造推定のための地震観測および新しい物理探査手法の構築

微動探査や重力探査はあまり大きなコストをかけずに地盤構造を推定可能な手法である。よりよい精度,より高い効率で地盤構造を推定しうる観測手法および解析手法の開発を行った。具体的には,新しい時間-周波数解析理論の応用による位相速度の推定法(2nd CUEE, 2005, pp. 247-254),微動と重力異常の同時解析による推定結果の精度向上(3rd CUEE, 2006, pp. 609-616),微動探査法の精度向上(7th CUEE, 2010, pp. 125-131;10th CUEE, 2013, pp. 261-266),広大なダイナミックレンジを有するデータロガーの開発(8th CUEE, 2011, pp. 109-113)などである。これらの手法を実際のフィールドに適用して地震による被災地において地盤構造の推定を行い被害発生の要因について検討を行った(2008年岩手・宮城内陸地による栗駒地域, 7th CUEE, 2010, pp. 137-140;2011年東北地方太平洋沖地震による古川地域,10th CUEE, 2013, pp. 257-260)。

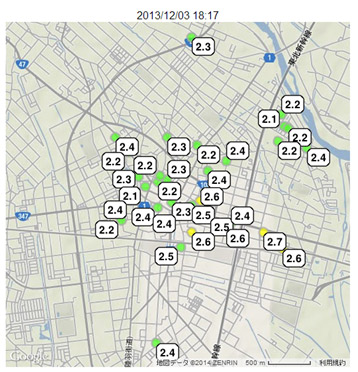

さらに,国立中央大学(台湾)との国際的な共同研究を行い,台湾において工業的・経済的に重要な都市である新竹市における地盤構造の推定と地震動予測を行った(4th CUEE, 2007, pp. 227-230; 5th CUEE, 2008, pp. 89-94; 6th CUEE, 2009, pp. 79-82)。2011年東北地方太平洋沖地震によって被災した宮城県大崎市古川に世界に類のない超高密度地震観測網を構築し,2011年より連続観測を行って地震動の空間変動特性を明らかにしている(9th CUEE, 2012, pp. 197-200)。

2) 地震動の確率論的予測手法

起こりうるすべての地震の発生確率を考慮した構造物の地震リスク評価方法を開発するとともに(3rd CUEE, 2006, pp. 183-190),非定常過程の入力を受ける構造物の応答の確率論的特性を数学的近似に基づいて推定する手法を示した(1st CUEE, 2004, pp. 279-286)。なお,前者の地震リスク評価手法は手法の独自性と社会的重要性が評価されて,平成21年に土木学会論文賞を受賞した。

3) 地震防災のための教育・啓蒙活動

2004年スマトラ沖地震津波を契機として地震および津波に関する講義をアジアの大学で勉強している学生に提供するため,2005年よりインターネットを用いた遠隔講義を開始した(4th CUEE, 2007, pp. 967-970)。当初はチュラロンコン大学(タイ)へ講義配信し,その後,配信先大学は国立中央大学(台湾),マレーシアサイエンス大学(マレーシア),東南大学(中国)へと広がった。東京工業大学および国立中央大学では単位認定される正規の科目として,その他の大学では担当者の講義の一部として活用されている。この遠隔講義は海外の大学と共同して行う活動の新しい形態として国内他大学からも注目され,他大学でも同様の活動が行われるようになった(たとえば広島大学)。また,国立中央大学(台湾)からは世界的に著名な研究者による講義を東京工業大学へ向けて正規科目としてインターネット配信も行った。

大学院の学生に地震防災のための教育プログラムおよび教材の開発を行わせる「地震防災教育プロジェクト演習」という科目を新たに設置した。この演習科目を通して教育効果の測定に基づく定量的な議論から防災教育のための教材のあり方についての新たな知見を得た。さらに,この演習科目も含む関連する講義での利用も念頭において専門書を出版した(上田ほか:都市震災マネジメント,シリーズ都市地震工学8,朝倉書店,2008;時松ほか:地震・津波ハザードの評価,シリーズ都市地震工学2,朝倉書店,2010)。

研究成果の社会への還元および地震防災に対する市民の意識向上を企図して過去の地震のメモリアルイベント(1909年姉川地震の記念シンポジウム, 2009),古川超高密度地震観測網の成果報告会(2012)などを地元自治体と共同して企画,運営した。

図:古川超高密度地震観測網で観測された地震動の震度分布の例