出版物

セメントで改良された地盤の破壊挙動の研究

土木工学専攻(教授) 北詰昌樹

はじめに

地震災害の低減や地震で被災した地盤の復旧・補強として、土にセメントなどを攪拌・混合したセメント改良土工法がますます注目されている。改良地盤と構造物の安定性照査を合理的に行なうためには、セメント改良地盤の破壊挙動を明らかにすることは非常に重要である。そこで本研究では、セメント改良地盤の破壊現象を遠心模型実験と解析で検討した。実験では、非常にシンプルな地盤を対象に、一軸圧縮強さをパラメータとして改良地盤の破壊挙動について検討した。一方解析では、大変形問題を解くことが可能な粒子法の一つであるSPH法を用いて解析を行い、実験結果と比較検討した。その際改良地盤の引張破壊を再現するため、DEM法を併用したプログラムを用いて解析を行い、その妥当性を検討した。

模型実験

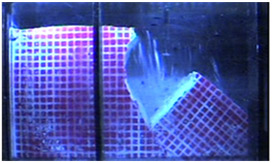

模型地盤は、試料容器内にカオリン粘土スラリーとセメントを十分に練り混ぜたセメント改良土を投入し、鉛直斜面を持つセメント地盤を作製した。一定期間養生後、作製された模型地盤を遠心装置に搭載し、一定の速度で遠心加速度を上昇させ、模型地盤を破壊させた。遠心加速度と変位の関係から、載荷初期では遠心加速度が増加してもほとんど鉛直変位は生じないが、遠心加速度が約45Gに到達すると、急速に変位が生じた。ここで地盤の破壊時の遠心加速度(Gf)として、変位が急増する時点と考えると、46.5Gを得た。次に、模型地盤の破壊挙動を図-1に示したが、模型地盤の底部から一定の角度を持った直線的なすべり線及び鉛直のひび割れが観察された。

数値解析

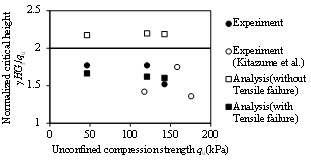

粒子法は、連続体を有限個の粒子によって表し、連続体の挙動を粒子の運動によって計算する方法である。本研究では、降伏条件をDrucker-Prager規準とし、引張り破壊を表現するために、最小主応力が限界最小主応力まで低下した粒子に対してDEM法を採用し、粒子間のつながりを切断させた。図-2に、模型地盤の一軸圧縮強さquに対して、各ケースにおける正規化された限界高さγHGf /quをプロットした。これらの結果より、Coulombの土圧理論による解析法は破壊時の遠心加速度を過大評価していることや、引張り破壊を導入した解析結果が実験結果とおおよそ一致することが分かった。

結論

- 遠心模型実験より鉛直斜面を有するセメント改良地盤は、引張りひび割れとせん断すべりが組み合わさった破壊が生じた。

- Coulombの土圧理論はセメント改良地盤の破壊時の遠心加速度を過大評価していると考えられ、一軸圧縮強さが高くなるほど過大評価する程度が大きいことが分かった。

- 引張り破壊を考慮したSPH法による解析は、引張り破壊の大きさには検討が必要であるが、引張り破壊の位置や規準の正規化された限界高さは実験結果とおおよそ一致した。

|

|

| 図-1 模型地盤の破壊状況 | 図-2 正規化された限界高さと一軸圧縮強さの関係 |