出版物

先端技術を利用した地震災害情報システムの開発

人間環境システム専攻(教授) 翠川三郎

|

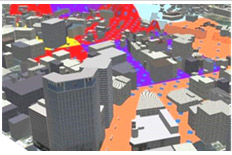

| 図1 震度・液状化危険度の3次元表示 |

|

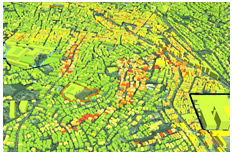

| 図2 建物被害分布の3次元表示 |

|

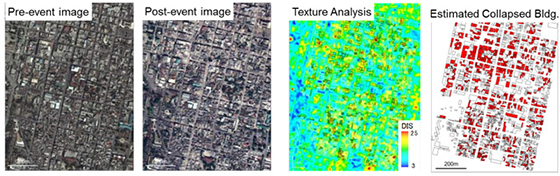

| 図3 ハイチ地震での建物被害 |

大地震での被害を軽減するため、地震災害情報は基礎データとして重要である。そこで、様々な地震災害に関する情報を迅速かつわかりやすく利用者に提供できる地震災害情報システムの開発を21世紀COEプログラムに引き続き本GCOEプログラムでも続けてきた。

災害情報は、事前の予測情報と事後の情報に大別できる。 事前の予測情報により、どのような災害がどの程度の規模で発生するのかを事前に認識でき、事前の対策を適切に立案し実行することが可能となる。そのため、国や自治体で地震被害想定が行われてきたが、これらの情報は行政のみならず一般市民が自ら防災行動を考えるためにも重要である。そこで、3次元GISシステムを用いて市民にとってわかりやすい地震被害想定システムを作成した。

横浜市全域を対象として正確な地形や約80万棟の建物3次元モデルを配置したデジタルシティを構築した。想定地震に対する震度や液状化危険度などを地表の色やテクスチャーで表現した(図1)。さらに、建物被害について推定結果に応じて建物の色をつけて(図2)、デジタルシティを空中散歩しながら地域の地震危険度を実感することができるよう改良を加えた。

事後の災害情報については、適切な復旧・復興計画のため広域にわたる被害を迅速に把握することが重要である。そこで、高分解能人工衛星画像を利用して被害の分布を早期に把握する手法を開発した。一例として、2010年ハイチ地震(図3)の適用例を示す。地震前後の衛星画像をテクスチャー解析し、その変化によりでの倒壊建物の検出を行った(図4)。検出結果は実被害と概ね一致し、甚大な被害の発生場所や量を自動的かつ迅速に評価でき、災害直後の被害把握の自動化への道筋を示すことができた。

今後、これらを組み合わせながら、より総合的な地震災害情報システムに展開していきたい。

関連発表論文

1) 翠川・他:市民の防災意識啓発のためのデジタルシティを利用した3次元地震リスクマップ, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.201-202, 2009.

2) 三浦・翠川:2010年ハイチ地震における被害地域検出のための高分解能衛星画像のテクスチャ解析、日本地震工学会論文集、Vol.12、No.6、pp.2-20、2012.

3) Miura, Midorikawa and Kerle: Detection of Building Damage Areas of the 2006 Central Java, Indonesia Earthquake through Digital Analysis of Optical Satellite Images, Earthquake Spectra, Vol.29, No.2, pp.453-473, 2013.

図4 地震前の衛星画像、地震後の衛星画像、テクスチャー解析結果 および 推定された倒壊建物分布