出版物

地盤災害の実態解明と基礎の高耐震化

建築学専攻 時松孝次

時松研究室では、2011年東北地方太平洋沖地震の被害を踏まえて、地盤および地盤構造物系の挙動解明と被害軽減対策に関する以下の課題について、独自研究または国内外の研究機関との共同研究として推進した。

○ 激震時における地盤の非線形挙動の実測記録および遠心振動実験に基づく検討

平成19年新潟県中越沖地震、平成23年東北地方太平洋沖地震の強震記録に見られる応答特性が、液状化を含む地盤の非線形現象に依存することを、室内試験と数値解析から明らかにした。また、簡便な土の3次元構成則を組み込んだ非線形有効応力解析を開発し、その有効性を実測記録のシミュレーション解析から確認した。

○ 激震時における地盤構造物系の非線形挙動の実測記録および振動実験に基づく検討

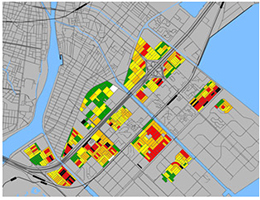

地盤の液状化が木造建物と基礎被害に与えた影響を現地調査から明らかにし、液状化の程度と建物被害の経験式を示した。さらに、液状化による被害程度に与える余震の影響について、室内試験・実観測記録のシミュレーション解析などから明らかにした。また、直接基礎の根入れ、アスペクト比、上部構造の固有周期をパラメータとした遠心振動実験を行い、激震時の直接基礎のスウェイに伴う極限水平支持力特性とロッキングに伴う鉛直支持力特性ならびに建物応答加速度に極限が存在するメカニズムを明らかにした。

直接基礎建物と地盤との非線形相互作用に関しては、上部構造と地盤の固有周期の関係、入力地震動の卓越周期、基礎の根入れ、地盤の非線形性の程度などを変化させた既往の大型振動台実験結果、遠心振動実験結果から、基礎入力地震動の低減効果、群杭効果、慣性力と地盤変位の影響について検討した。さらに、被害を受けた杭基礎建物について、地盤特性と建物被害についての詳細調査と解析的検討から、その原因を究明した。

○ 基礎の高耐震化と木造住宅に適用可能な簡便な液状化対策法

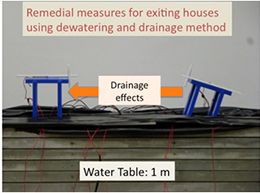

既設木造住宅の液状化対策として、地下水位低下工法と排水工法を併用する工法を提案し、各工法を単独または併用することで、液状化にともなう戸建て住宅の相対沈下、傾斜が抑制できることを遠心振動実験により確認し、その被害抑制効果を、転倒モーメントの釣り合いにより評価できる可能性を示した。また杭頭半剛接合工法の液状化地盤での実現の可能性について、遠心振動実験、数値解析などにより検討した。

○ 上記の課題に関連して実施した主な国際共同研究

- U.S.G.S. Robert Kayen博士:表面波探査か求められる地盤のS波速度構造の工学的利用法に関する研究

- California大学Los Angeles校Jonathan Stewart教授:激震域の地盤の非線形応答に関する研究

- California大学Davis校Ross Boulanger教授:側方流動地盤における杭基礎の耐震性能に関する研究

- 英国Surrey大学Subhamoy Bhattacharya教授:液状化地盤における杭基礎の座屈挙動の評価に関する研究

- Geotechnical Extreme Events Reconnaissance (GEER) Association (PI: California大学Davis校Ross Boulanger教授):東北地方太平洋沖地震における地盤災害の実態解明に関する調査研究

上記国際共同研究の多くは、両国の若手研究者の参画を得て実施したもので、その研究成果に加えて、学生・若手研究者の育成面でも大きな効果があり、今後も継続して実施したいと考えている。

|

|

| 浦安市における木造住宅の被害分布 | 併用工法による液状化対策の有効性に関する 遠心振動実験 |