出版物

GCOEプログラムでの研究活動の概要

人間環境システム専攻(教授) 翠川三郎

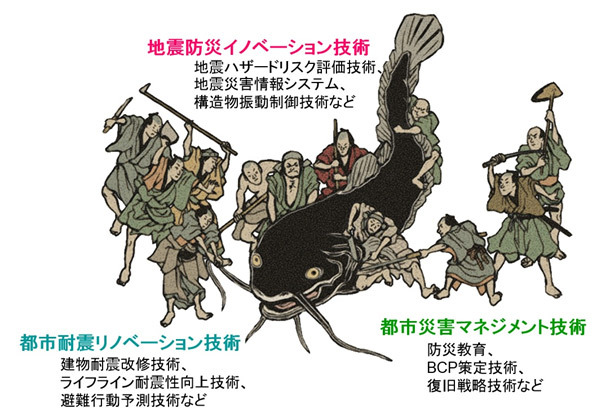

本プログラムでは、世界の大都市が直面する震災メガリスクの軽減を目的として、地震に対して回復力の高い都市を実現するための都市地震工学の研究を進めた。従来の工学地震学、耐震工学、防災計画、災害管理、災害心理学などを基礎として、以下の3つの研究分野を設定し、多角的な研究を目指した。

○研究分野1:新たに顕在化した震災の巨大化を加速させる問題にも対応できる「地震防災イノベーション技術」

○研究分野2:既存大都市の多様な震災メガリスクの軽減に有効な「都市耐震リノベーション技術」

○研究分野3:巨大震災から早急に都市機能を回復させる「都市災害マネジメント技術」

GCOEプログラムでの研究項目の概要

得られた成果の例を以下に示す。なお、個別の研究成果については各事業推進者からの報告を参照されたい。

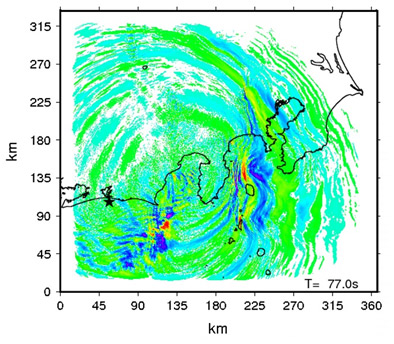

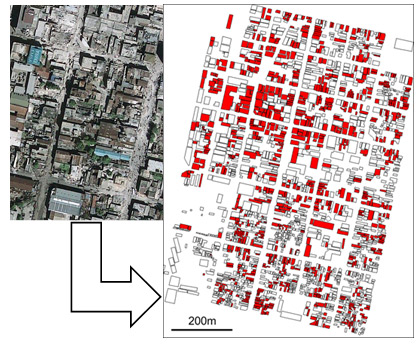

○研究分野1「地震防災イノベーション技術」に関して、高精度地震動シミュレーションでは、本学のスーパーコンピューターTSUBAMEを利用して行い、首都圏での長周期地震動の予測を行った。構造物応答低減システム、基礎・上部構造連成系の高耐震化システムでは、世界最大の振動台E-defense等を利用して、システムや解析手法の有効性を検証し、設計法を提案した。リモートセンシングによる地震被害早期検出では、画像解析による自動検出法について開発を進めた。また、米国等の研究者と協力してハイチ地震の被害検出プロジェクトにも参加し、早期復興計画の策定に寄与した。

高精度地震動シミュレーション

振動台実験による制振構造の検証

衛星画像によるハイチ地震の被害検出

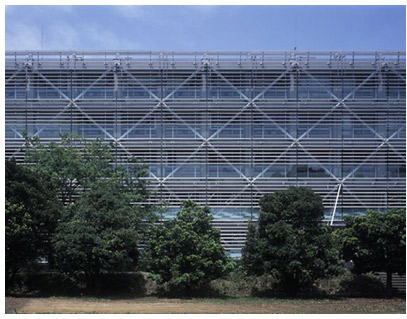

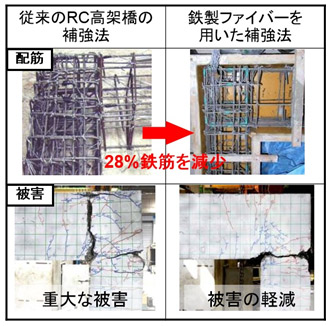

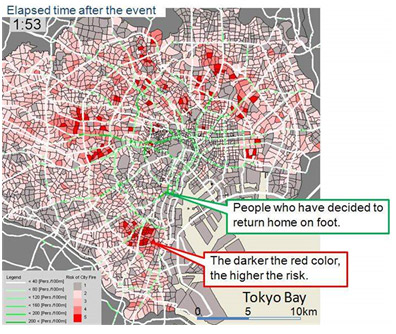

○研究分野2「都市耐震リノベーション技術」に関して、構造物の耐震診断・改修・修復技術では、実際の建築物や土木構造物に適用し、実用化を進めた。非構造材の高耐震化では、天井の耐震化システムを開発し、関連する規準に反映されつつある。帰宅困難者を考慮した広域避難計画では、行政と連携して高精度の人間行動シミュレーション結果を具体的な避難行動に役立てる取り組みを行った。

環境や外観に配慮した建物耐震改修

RC高架橋の新たな耐震補強方法

震災時避難行動シミュレーション

○研究分野3:都市災害マネジメント技術に関して、防災意識喚起のための防災教育では、企業と共同で地震体験シミュレータによる防災教育プログラムの開発と実践を行った。BCP策定手法の高度化では、関連するNPOと連携して地震危険度評価技術、被害検出技術、耐震化技術の実践的活用について検討し、BCPの高度化を行い、大学のBCPとして実践した。地域の生活慣習に根ざしたコミュニティ復旧戦略では、現地研究者の協力を得て、ジャワ島地震の被災地において文化に根ざした仮設住宅のあり方について提案した。さらに東日本大震災の被災地において地域の風土に合った被災者住宅を提案しワークショップ等を通じて住民と意見交換しながら、その実現に向けた取り組みも行った。

地震体験装置を用いた防災教育

文化に根ざした被災住宅の提言

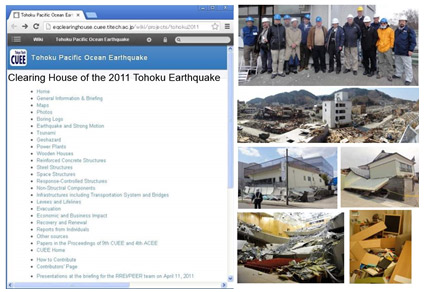

クリアリングハウスによる情報発信

この他、2011年東北地方太平洋沖地震、2008年中国四川地震、2009年イタリアラクイラ地震、2010年チリ地震、など国内外で発生した8つの被害地震の被災地に調査チームを派遣し、地震被害の状況やその発生のメカニズムを調査し、災害マネジメントや被災後修復技術の必要性などに関する新たな問題も抽出し、研究に反映させた。特に、東日本大震災の調査研究については、東日本大震災の調査研究で得られた成果や関連する情報を発信するために、国際情報起点となる都市地震工学クリアリングハウスを迅速に立ち上げた。さらに、長周期地震動の予測と対策、住宅や都市基盤施設の液状化対策などの実践的研究にも取り組んだ。

国際的な研究活動としては、連携先であるPEERとの共同研究に加えて、台湾中央大学、英国ブリストル大学、トルコボガジチ大学、ペルー工科大学など海外研究機関との国際共同研究を毎年20件程度推進した。これらの研究成果を海外ジャーナルへの投稿、世界各国で開催される国際会議などで多数発表し(学術雑誌論文等約130件/年、国際会議発表約100件/年)、成果の発信に努めた。アジア巨大都市でのワークショップの開催やタイでの第3回アジア地震工学会議の共催などにより、アジア地域への研究成果の普及も図った。

今後もこれらの研究活動を継続し、首都直下地震や南海トラフ巨大地震などで懸念される震災メガリスクの軽減に貢献していきたい。