�o�ŕ�

Home > �o�ŕ� > �j���[�Y���^�[ > GCOE�k�Ѓ��K���X�N�y���̓s�s�n�k�H�w���ۋ��_�ɂ����鋳�犈��

GCOE�k�Ѓ��K���X�N�y���̓s�s�n�k�H�w���ۋ��_�ɂ����鋳�犈��

�y�؍H�w��U(����)�@��H�~��Y

1. �͂��߂Ɂ@

�@�����H�Ƒ�w�̔��m�ے��̋��琬�ʂɊւ���ڕW�́A�u�Ȋw�Z�p����юЉ�ɑ���L���w�����C�����A���ۓI�ɍ��x�ȃ��[�_�[�V�b�v���ł���擱�I�Ȋw�ҁA�����҂��邢�͍��x���E�Ɛl��{������v���ƂƂȂ��Ă���B����܂��āA�{GCOE�v���O�����ł́A����15�N�x����J�݂��ꂽ���m����ے��́u�s�s�n�k�H�w���ʃR�[�X�v���A����20�N�x����J�n���ꂽ�C�m�E���m��ѐ����ۑ�w�@�v���O�����u���{�̒n�k�h�ЋZ�p�ɂ�鍑�ۍv����S�����x�Z�p�҂̗{���v���O�����v�ɓK�p�ł���悤�ɂ���Ɋg�[�������āu�s�s�n�k�H�w���ۃR�[�X�v��ݒu�����B�����Ă��̃R�[�X�̒��ŁA�n�k�h�ЂɊւ���ŐV�̒m���ƍ��������ɉ����A���ۃR�~���j�P�[�V�����\�́A���L������Ə_��Ȏv�l�́A�Ƒn�I�E�G��I���z�͂Ȃǂ������A���ۓI�Ƀ��[�_�[�V�b�v���ł���n�k�h�Е���̐擱�I�����ҁE���x���Z�p�҂��琬���邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��āA�������s���Ă����B��̓I�ɁA�ȉ��̂悤�Ȑl�ނ�{�����邱�Ƃ�ڎw���Ă����B

①�u����E�����̍��ۓI���[�_�[�V�b�v���Ƃ��l�ށv

②�u��蔭����������܂ł̃v���Z�X�����ێЉ�Ń}�l�W�����g�ł���l�ށv

2. �l�ވ琬�̂��߂̋�̓I����

�{�v���O�����̋���ے��ɂ�����l�ވ琬�v��ł́A��w�@���APD�A��茤���҂ɁA���ۓI�Ɋ���ł���\�͂�t�^���邱�Ƃ�ڎw���A�ȉ��̂悤�ȋ�̓I�ȕ����������邱�Ƃɂ����B

�y�w���̐��z

�{�v���O�����̋�����E���Ƃ��ăR�[�f�B�l�[�^�[���̗p���A�J���L�����������E���P�A�A�g�@�ւ���̏��ً����̒����A���w���̕�W�����A�L���Ȃǂ������悭���i���邱�ƂƂ����B�܂��A��w�������ɉ����āA�����^�[�����˂����w��������z�u���A�����̋������w���̊w�K�A�����̐i�����m�F���A����̊��Ԃ��Z���ԁi�C�m���m��тŕ��ςS�N�j�Ŕ��m�̊w�ʎ擾��ڎw�����ƂƂ����B

�y���ېl�琬��ڎw��������z

�S�J���L�������������Ƃ��ĉp�ꉻ���APEER���n�߂Ƃ���C�O�A�g�@�֓����狳���⌤���҂����ق��A�O���[�o�����ɑΉ��������L�����_����̍u�`�A�����w���A�_���R���Ȃǂ����{����B����ɁA�ȉ��́u�R�X�e�b�v�v���O�����v���J�u���A�[���������͂���J���L��������Ґ����A�w���̍L������Ə_��Ȏv�l�͂̈琬��}��B

�y3�X�e�b�v�v���O�����z

���X�e�b�v�P�u���ۃe�N�j�J���R�~���j�P�[�V�����v

�O���l�����̎w���̂��ƁA�����̉p��v���[���e�[�V�����X�L���Ȗڂ�����ɏ[�����A���ۉ�c���\�E���c���\���\�ƂȂ郌�x���̃R�~���j�P�[�V�����\�͂�{�����ƂƂ����B

���X�e�b�v�Q�u���ۃR���{���[�V�����v

��A�W�A�A���邢�͒����̏����̑�s�s�Ȃǂ�ΏۂƂ��āA�n�k�댯�x�\����s�s�h�ЋZ�p�헪�ɂ��āA���{�l�w���Ɨ��w���Ƃ̋�����Ƃɂ��A�����܂Ƃ߂����A�����Ɗw���̑O�Ńv���[���e�[�V�������s�킹���g�݂�ʂ��āA���ۃR�~���j�P�[�V�����\�́A�����́A�����́A���[�_�[�V�b�v �͂Ȃǂ�{������B

���X�e�b�v�R�u���ێ��H�v���W�F�N�g�v

���ۋ��������⍑�ۋ��͎��ƂƊ֘A�����āA�C�O�A�g�@�ւ܂��͍����̌��I�����@�ւȂǂɁA�R�������x�ȏ�h�����i�C���^�[���V�b�v�j�A���L������A���H�́A�}�l�W�����g�͂Ȃǂ��琬����Ƃ��ɁA���ƌ�̃L�����A�p�X�̉\�����J���B

�ȏ��3�X�e�b�v�v���O�����̎��{�ɂ��A �X�̐��ɂƂ���Ȃ��A���L�����͂�t�^���Ă������Ƃ�ڎw�����B

3. �o�ϓI�x���Ǝ��琬��

�@�{�v���O�����ɏ������Ă���w�����g�̋���͂�{�����邽�߁A���m�ے��w���ɂ͍Œᔼ�N�Ԃ�TA��K�C�Ƃ����B���{�w�p�U������ʌ������Ɠ��l�̌����v�揑��o�A�Ȃ�тɖʐڂɂ�蔎�m�ے��w����RA�Ƃ��Čٗp���A���N���ʕ����o�����A�D�G�҂ɂ͏d�_�I�Ȏx���i�����v�揑�̐R���ƌ������тɂ��A�N��100���~���x����ő�240���~���x�j���s�����B

�@�܂��A�{�v���O�����ɂ́AGCOE�\�Z�Ƃ͕ʓr�ɁA�C�m�E���m��ѐ��̍���w���g��5�����p�ӂ���Ă���A�D�G�ȗ��w�����l���ł�����������ꂽ�B

�@����ɁA�D�G�Ȕ��m�ے��C���҂��茤���҂��A�{�v���O�����̌������ŁA�������Č����𐋍s����\�͂�{���ł���悤�ɁA�����̎��l�ނ�PD�A���C�����ȂǂƂ��č̗p���A�o�ϓI�Ɏx�������B��̓I�ɂ́A�����v�揑�̐R���Ɗ����̌������тɂ��A�N��480���~���x����720���~���x�̕⏕���s�����B

�@���̑��A �Ƒn�I�E�G��I���z�́A�����͂Ȃǂ̈琬�Ƒ���������ړI�Ƃ��āA������z���\�����̕]���ɉ����������o��m�ے��w���A��茤���҂ɔz�������B��̓I�ɂ́A�����v�揑�̐R���ƌ������тɂ��A�N�Ԃōő�150���~���x��z�������B �A�g�@�ւƂ̋��������ȂǂɊ֘A�������w���E��茤���҂̍��ی𗬁A�w���E��茤���҂̎�̓I�Ȋ��^�c�ɂ���茤���ҍ���WS�Ȃǂ��p���I�Ɏ��{���A����ɎQ������D�G�Ȋw�����o�ϓI�Ɏx�����A��茤���҂̍��ۃl�b�g���[�N�`���𑣐i�����B

4. �R�[�X�J���L������

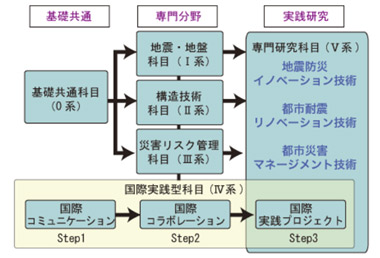

�@�{�v���O�����́A�u1. �͂��߂Ɂv�ŏq�ׂ��l�ވ琬��ڎw���āA�u�`�̌n���O�n�i��b���ʉȖځj��T�n�i�n�k�E�n�ՉȖځj�A�U�n�i�\���Z�p�Ȗځj�A�V�n�i�ЊQ���X�N�Ǘ��Ȗځj�A�W�n�i���ێ��H�^�Ȗځj�AV�n�i��匤���Ȗځj�ɕ��ނ��A��50�Ȗڂ��J�u���Ă����i�}1�j�B�����\���Ȑ��̍u�`�ɂ���āA�w���͎傽���啪��A�����Ă��̊�b�ƂȂ��啪��A����ɂ͊֘A��啪���̌n�I�ɏK�����邱�Ƃ��ł���B�����ʂ��āA���H�����̐��s���\�ƂȂ�A����ɍ��ێ��H�^�Ȗځi�R�X�e�b�v�v���O�����Ȗځj��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A�{�v���O�������C���������m�͍��ۃv���W�F�N�g�����[�_�[�V�b�v�������ă}�l�W�����g�ł���f�{���t�^����邱�ƂƂȂ�B

�}�P�@�J���L�������̑̌n

�@�{�v���O�����͓Ɨ��������m�O���ے��A���m����ے��i�C�m�E���m�敪�R�[�X�j�A�C�m�E���m��уR�[�X�Ɨl�X�ȃj�[�Y�ɑΉ��ł���悤�ɐv����Ă��邪�A���̂����A���ۑ�w�@�v���O�����ł���u���{�̒n�k�h�ЋZ�p�ɂ�鍑�ۍv����S�����x�Z�p�҂̗{���v���O�����v�ł́A�ȉ��̂悤�ȏC�m�E���m��уR�[�X��W���Ƃ��Ă� ��B

�y�C�m�E���m��уR�[�X�̏C���v���z

�C�m�i�C���N���P�`2�N�F�W��1.5�N�j

- �O�n�Ȗ�4�P�ʈȏ�A�����n�ȖځiI, II, III�n�̂����ꂩ�j����6�P�ʈȏ�A�����n�Ȗڂ��炻�ꂼ��2�P�ʈȏ�A�W�n�Ȗ�2�P�ʁA�݊w�N����4�{�̒P�ʂ�V�n�ȖځiSpecial Experiment�ASeminar�j�A���̑��A�R�[�X�O�Ȗ�4�P�ʂ��܂݁AOff-Campus project�̒P�ʂ��܂܂Ȃ�30�P�ʈȏ���擾���邱�ƁB

- ���ʉۑ茤���i�C�m�_�������j���o���A�R���ɍ��i���邱�ƁB

���m�i�C���N��2�`3�N�F�W��2.5�N�j

- �C�m�擾�҂́A���m�ے��i�w���i�����i�R����5���ȏ�j�ɍ��i��A�����ɔ��m���҂Ƃ��ĔF�߂���B

- �R���ɂ́A�����Ƃ��ĊO���R�����������邱�ƁB

- �C���̂��߂ɂ́A���m�݊w�N���̂Q�{�̒P�ʂ�Seminar�A�Ȃ�тɍ��ۃR�~���j�P�[�V�����A���ۃR���{���[�V�����AOff-Campus project �i���ێ��H�v���W�F�N�g�j���A���ꂼ��P�Ȗڈȏ�擾���邱�ƁB

- ���m�_���������ԐR���A���m�ŏI�w�ʐR���ɍ��i���邱�ƁB

5. ���ۃR���{���[�V�����̎��{��

�@3�X�e�b�v�v���O�����̒�����A���ۃR���{���[�V�����Ȗڂƍ��ێ��H�v���W�F�N�g�Ȗڂɂ��āA�ȉ��ɊT�v���Љ��B

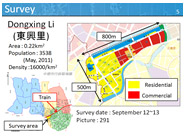

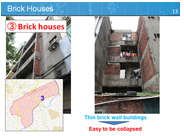

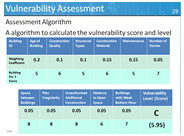

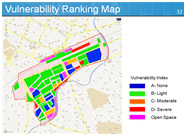

�@�u���ۃR���{���[�V�����P�v�ł́A���w���Ɠ��{�l�w������Ȃ鍬����ƃ`�[�����Ґ������B�����āA�����̃`�[�����A�����s���̒n��댯�x�}�b�v�Ō����̓|��댯�x��Њ댯�x�A�����댯�x�̍����n��ɏo�����Ă����A���n�Ŏ��ۂɃt�B�[���h���[�N���s�����B�����āA���̒n��̎��Ԃ�����ƂƂ��ɁA��������̂ł���B�Ⴆ�A�}2�͓s���r���̂���n��̗�ł��邪�A�Ђɑ��ĉƉ������W���Ă�����A�R���₷�����̂����u����Ă�����A���邢�͈��H�X�����W���Ă�����m�F���Ă���B�܂��A�}3�͌��������W���A�ƂƂ̊Ԍ������Ȃ��A�ЊQ�������ɂ͒E�o������ƂȂ�Ǝv����ł���B���̏ɑ��āA��ƃ`�[���́A���̒n��ɂ�2�̏����Ȍ�����1�̏��w�Z�����݂���݂̂ł��邱�Ƃ���A����̌���������Ɋg�����邱�ƂƁA��n�𑝂₵�Č��������邱�Ƃ���Ă���i�}4�j�B

�}2 �r�����̏Z��n�Ȃ�тɈ��H�X�̏�

�}3 �Z��W�̏�

�}4 �����̊g���Ƌ�n�����Ɋւ����

6. ���ێ��H�v���W�F�N�g�̎��{��

�@���ێ��H�v���W�F�N�g�Ȗڂ̒��́u���ۃC���^�[���V�b�v�v�ł́A��p�̍���������w����̋��͂Ȏx���̂��ƂɁA���j�[�N�Ȏ�g�݂��s���Ă����B�ȉ��ɂ��̊T�v���Љ��B

�@�u���ۃC���^�[���V�b�v�v�ł́A�Ċ��x�ƒ���9���ɓ��H��̑�w�@����10�����x�A��p�̍���������w�ɔh�����A������w�̊w���Ƃ̍�����ƃ`�[�����Ґ�����B�����āA������w�̋����ɂ��A���Y�n��S��̊댯�x�Ɋւ����b�I�ȍu�`�̌�i�}5�j�A�e�`�[���͂��ꂼ��̒S���n��Ńt�B�[���h���[�N���s���A�܂����Z�҂ɑ���C���^�r���[���s���i�}6(a), (b), (c)�j�B�t�B�[���h���[�N�I����A�`�[�����œ��c���d�ˁA�ŏI�I�ɒ������ʂƊ댯�x�ጸ�̂��߂̑�����܂Ƃ߁A���H��Ȃ�тɒ�����w�̋�����w���̑O�Ńv���[���e�[�V�������s���Ƃ������̂ł���i�}7(a)�`(h)�j�B�Ȃ��A2012�N�ɂ́A�����ΏۂƂȂ�����������壢�s�����̐E���̕��X���v���[���e�[�V�����u�����B

�}5 ������ł̍u�`�̏�

|

|

|

| (a)���ΐ� | (b)�����̒��� | (c)�C���^�r���[ |

| �}6 ��������壢�s�ɂ�����t�B�[���h���[�N�̏� | ||

|

|

|

| (a) ��壢�s�������ł̒��� | (b) �����Ώےn��̊T�v | (c)�댯�Ȍ��� |

|

|

|

| (d)�Ǝ�ȃ����K���̌��� | (e)�����Ԃ̋����Ԋu�E�������� | (f)�Ǝ㐫�̕]������ |

|

|

|

| (g)�댯�x�}�b�v�̍쐬 | (h)�ŏI�I�Ȑ��ʔ��\ | |

| �}7 �@���ۃC���^�[���V�b�v�Ɛ��ʔ��\ | ||

7. ������

�@�{�v���O�����́AGCOE�I����̌��݂����H��̏C�m�E���m��уR�[�X�̒��̈�̃v���O�����Ƃ��Čp�����Ă���B�����ōs��ꂽ����ɂ�������������g�݂Ɋւ��ẮA��������̓��e��\���𐏎����P���Ȃ���A����p�����Ă��������ƍl������̂ł���B