出版物

津波による被害と浸水域の把握

人間環境システム専攻 翠川三郎、三浦弘之

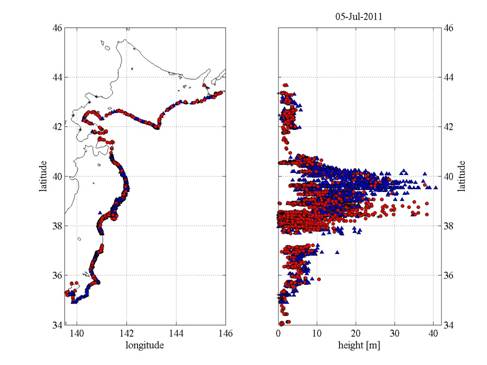

今回の地震では巨大津波が発生し大きな被害をもたらした。警察庁によると4月11日までに確認された死亡者1万3135人のうち、水死が1万2143人と92.5%を占め、死者のほとんどが津波によることを示している。東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ(2011)によれば、図1に示すように、各地での津波の遡上高は最大で40mを越え、青森県南部から福島県の沿岸にかけて長さ300km以上の範囲で遡上高が10mを越えている。過去に最大級の津波を起こした1896年明治三陸津波でも遡上高が10mを越えたのは岩手県から宮城県北部の長さ150km程度の範囲であり、今回の地震ではさらに広範囲で大きな津波が生じた。

図1 津波の遡上高および浸水高の分布

(東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ(2011)より)

青色の三角形は遡上高、赤色の丸は浸水高を表す

津波により浸水した地域も広域にわたっており、空中写真等の判読による国土地理院(2011)の結果では、岩手県で58平方キロ、宮城県で327平方キロ、福島県で112平方キロなど計561平方キロが浸水したと推定されている。これは東京23区(約620平方キロ)に匹敵する広さである。また、国土交通省都市局(2011)の現地調査によると、浸水域のうちの約160平方キロで多くの建築物に半壊以上の被害がみられ、津波により約12万棟が全壊し、8万棟弱が半壊したとされている。

このような津波による被害の範囲や量を把握することは、復旧復興計画を立案する上で重要である。今回のように、被災域が広範囲にわたる場合には人間による写真判読や現地調査では多大の労力と時間を要する。そこで、筆者らは、近年利用可能となった高分解能衛星画像の自動処理により津波被害を判読する手法について検討している。ここでは、人工衛星FORMOSAT-2画像(地表分解能2m)を用いた浸水域推定の事例を示す。地震翌日の3月12日とその1週間後の19日に撮影された画像を用いて、正規化水域指標(NDWI)を計算し、浸水域を推定した。この指標は青色バンド値と近赤外バンド値から得られる指標で、値が大きいほど水に覆われている可能性が高いことを示す。

図2は仙台平野の亘理町の沿岸部を対象として、3月12日と19日の画像による推定結果を重ね合わせた図である。橙色が3月12日時点で、赤色が19日時点でも浸水していたと推定される範囲をそれぞれ表す。また、緑色は非浸水域、白色は雲域をそれぞれ表している。図中の実線は国土地理院により空中写真等から判読された浸水域の範囲を示し、海岸から約5km内陸側まで浸水している。衛星画像から推定した浸水域は空中写真等の判読結果と概ね対応しており、NDWIによる浸水域の推定が有効であることがわかる。また、地震から約1週間後の3月19日の時点においても浸水域に大きな変化がなく、あまり水が引いていないことがわかり、時期の異なる画像から被害の時間的変化も追うことができる。

図2 高分解能衛星画像から推定した津波浸水域