出版物

3-STEPプログラム/国際コラボレーションについて

大学院理工学研究科土木工学専攻(教授) 二羽 淳一郎

都市地震工学センター(特任教授) 梶 秀樹

GCOE「3 ステッププロプラム」

GCOEの目標の一つは、各研究教育拠点で学んだ学生たちが、卒業後、国際的な場で活躍できる人材となるように教育・訓練・育成を図ることにあることから、「震災メガリスク軽減の都市地震工学国際拠点」では、既存の博士後期課程の「地震工学特別コース(原則英語化)」を補強し、より実践的な語学力の強化を目指して「3ステッププログラム」を導入した。そのセカンドステップとして、昨年度から開講された国際コラボレーションについて、現在までの実施状況を報告する。

GCOE事業計画では「3ステッププログラム」の、各ステップの狙いは、以下のように規定されている。

- ステップ1「国際テクニカルコミュニケーション」:既存の英語特訓コースをさらに充実し、国際会議発表が十分可能なレベルのコミュニケーション能力を養う。

- ステップ2「国際コラボレーション」:留学生の出身国などを対象とする地震危険度予測や、都市防災技術戦略について、日本人学生と留学生の協働作業により、全員で実質的な討論を行えるまでの国際コミュニケーション能力、調整力、リーダーシップ力などを養う。

- ステップ3「国際実践プロジェクト」:国際共同研究や国際協力事業と関連させて、海外連携機関または国内の公的研究機関などに3か月程度以上派遣し(インターンシップ)、広い視野の育成、実践力、マネジメント力などを養うとともに、卒業後のキャリアパスの可能性を開く。

国際コラボレーションの設定課題

以上より、ステップ2の「国際コラボレーション」は、単に語学力を強化するだけでなく、実務的な課題を、国際的な協働作業のメンバーとして、対等に取り組むことができるような能力の育成を目指しているところから、科目の内容としても、講義や個人単位の演習ではなく、留学生と日本人学生の混成グループが、与えられたある特定の課題に協働で取り組むという、いわば仮想の国際協働作業の舞台を設定した演習形式とした。

前期および後期に設定した課題は、それぞれ次のようなものである。

| 前期(春学期)- | (課題)地震に対する地域の危険度評価 (内容)東京都の最新の地域危険度測定調査において、危険度が高いランク4ないし5に評価された地区について、評価の基礎となった建物の構造や密集度などの統計データを分析し、その評価の方法論的妥当性を検証するとともに、現地調査を行って、さらに評価に加得るべき要因等を発見し、より精緻な評価法を提案する。 |

| 後期(秋学期)- | (課題)テヘラン大都市圏を対象とした地震災害軽減のためのODAプロジェクトの提案 (内容)国際協力機構の、「提案型技術協力:課題開発タイプ」の公募要綱にしたがって、テヘラン大都市圏を対象とした、5年間で約500万ドル規模の、地震災害軽減のためのODAプロジェクトのプロポーザルを作成する。 |

実施状況

(1)春学期-地域危険度評価演習

先ず春学期のクラスについては、昨年度は15名の履修があった(内、日本人学生は6人)。なお、第2年目の本年度(2010年)はさらに増えて20名となっているが、一部には昨年度の履修者の推奨もあったようである。

危険度評価演習に取り掛かる前に、留学生の出身国ではどのような耐震政策が実施されているかについての情報を共有するため、各自出身国の「建築基準法」について調べて、それをプレゼンテーションさせた。

続く地域危険度評価演習では、履修者を、各グループに少なくとも1人の日本人学生が入るように4グループに分け、調査地区としては大岡山キャンパスから近い、目黒区目黒本町5丁目(ランク4)、品川区旗の台4丁目(ランク5)、同区中延5丁目(ランク4)、同区中延6丁目(ランク4)の4地区をそれぞれに指定した。

現地調査のために配布した資料は以下のとおりである。

① 現地調査実施要項

② 「あなたのまちの地域危険度調査-地震に対する地域危険度測定調査(第6回)」東京都都市整備局、2008

③ 調査対象の町丁目地区データ(人口・世帯・面積・構造別建物棟数・地盤分類・地盤増幅率・全壊建物棟数・

地区内出火件数・隣地類焼係数・焼失棟数期待値など)

|

|

| 白地図に書かれた調査結果 | 調査中の学生 |

④ 土地利用ならびに構造別建物分布図

⑤ 調査用住宅白地図(1/2000)

最終発表会では、現地調査の結果と統計データは、建物の構造的脆弱性や密集による延焼危険度などはよく一致しているとする一方、階段や急勾配の道路、看板等の落下物の危険などの要素が欠けていること、逆に、道路わきに街頭消火器が設置されていたり小公園に防火水槽があったりするプラスの面もあることなど、注意深い観測の結果が披露され、楽しみながら国際協働調査を実施した様子がうかがわれた。

(2)秋学期-ODAプロジェクトの提案

秋学期は日本人学生4名を含む17名の履修があった。そこで、これを3つの作業チームに分けて、それぞれをODA案件の獲得を目指す国際コンサルタント会社とみなして、競争で案件の提案をさせることとした。

演習の進め方としては、大きく前半と後半に分け、前半では先ず配布した関連資料(下記)、ならびにインターネットから得られる資料に基づいて、テヘラン大都市圏の地震防災に関してどのような課題があるかを抽出し、発表させた。これはいわゆる「問題発見」に相当する部分であり、グループ内での多角的な議論と意見の集約のための調整作業が要求されるところとなっている。

| 配布資料 | ① JICA パートナーシップ・プログラムの概要 ② JICA事業の課題別指針(防災) ③ テヘラン大都市圏の災害リスク管理の概要 ④ イランの耐震建築基準法 |

なお、この間に全員をJICA事務所に引率し、実際の事業担当者から、テヘラン大都市圏についての防災援助の基本方針ならびにこれまでにJICAが実施してきたことについて説明を受ける機会を設けた。JICA担当者からは、優れた提案があれば実際の案件として取り上げる可能性もあるとの話があり、学生の意気も盛り上がった。

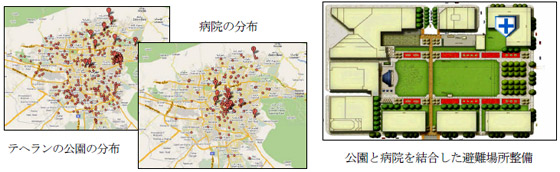

後半では、抽出した課題解決のための具体的な事業案件について、「案件名」、「事業の目的」、「事業概要」、「期待される効果」、「年次計画」、「事業経費」などの詳細を計画したものを提案させた。その結果、「建物の経済的補強法の開発とその普及のための市民の防災教育事業」、「テヘランの地域危険度評価とそれに基づく集約的建物補強事業」、「地震による被災者のための病院と合体したオープンスペースの開発」という、3つの計画案が提案された。履修者の専門が土木・建築の構造系中心であることから、テヘラン市の抱える問題への関心の目が、脆弱な組積造建築の集積に向けられるのは自然であるが、それにとどまらず市民教育の必要や、都市全体を視野に入れたプライオリティ付けの必要性が発想されたのは、異なった専門を持ったメンバーの協働作業の成果と言えよう。特に第3グループの案は、構造工学的発想にとらわれない応急対応の地震減災管理計画で、日本の実例をふんだんに取り入れており、現実性も高く、日本のODA事業らしい特徴を備えた秀作であった。