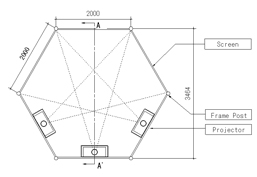

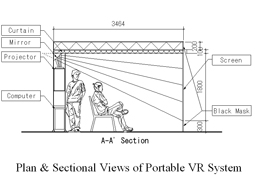

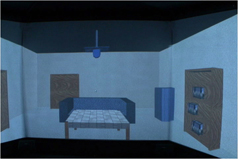

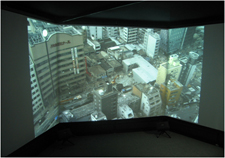

突然訪れる地震に対して適切に判断して行動するには、どのような状況になり得るかを適確にイメージする必要があり、そのために映像等で疑似体験しておくことが有効であると言われている。またそうすることで室内家具の配置など、普段の生活のなかで地震に備える行動を促すと考えられる。そこで今日、各地に防災教育施設が作られ、大画面映像提示装置や震動体験装置などによる体験型の防災教育が行われている。しかし、これらを体験するためには、そこを実際に訪れる必要がある。体験型の防災教育を、学校の教室や多くの市民が集まるイベント会場など、より身近な場所で実施できるシステムとして、ポータブルVRシステムを開発する。具体的には、没入型VR環境を用いて、地震発生時の室内で起こり得る状況を表現可能なリアルタイム震災シミュレーションシステムおよび広視野角で臨場感の高い防災教育ツールの開発を行う。

[本システム設計の特徴]

|

| システムは2種の映像を提示できる。一つはビデオカメラなどで撮影した実写動画映像を3 面の大型スクリーンへ投影し、広視野角の映像の視聴が可能としたものである。もう一つは、リアルタイム物理シミュレーションを利用することで室内の地震発生状況の提示するものである。映像の解像度はおよそ3000pixel×1000pixel である。 | |||||||

|

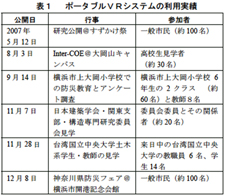

| 2007 年4 月以降、防災教育を実施した行事の主なものを表1に示す。これ以外にも、このシステムが常設しある研究室への来訪者を対象にデモを何度か実施した。小学校等の出先に設置する場合は、搬入経路や電源の容量を確認する必要があったが、大きな障害はなく、順調にデモを行うことができた。 |

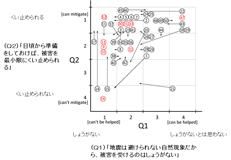

| 2007年9月14日に横浜市立上大岡小学校で6年生2クラスを対称に実施した防災教育では、校長はじめ防災教育に熱心な担任教員の協力を得て、その効果を検証するためのアンケート調査が実施した。アンケートは、デモ実施前、実施直後、そして実施2ヵ月後の3回行った。実施直後の第2回のアンケートは、体験後の印象と理解の程度を問うものであり、第1回目と3 回目は、1)災害に対する考え方・構え、2)災害に備える行動、3)地震災害に関する知識、などに関する同じ質問をして、実施前後でどう変化したかを確かめた。その結果、第2回のアンケートでは、概ね内容が理解されていること、および強く印象付けられたものが過度の恐怖を感じることはなかったことが分かった。 第1 回と第3 回との比較では、特に災害に対する態度に、興味深い変化が見られた。 それは、設問1(Q1)「地震は避けられない自然現象だから、被害を受けるのはしょうがない」に対する肯定的な返答が多く、災害に対して逃避的な態度を示している一方、設問2(Q2)「日頃から準備をしておけば、被害を最小限にくい止められる」との積極的な態度に対しても肯定が多く、それがデモ実施後ではその傾向がさらに強くなった。一見、互いに矛盾するような結果だが、よく考えれば、映像を見ることを通して、現実感が増し、より深刻に取れるようになったが、様々な取り組みの実態を知って、より積極的な姿勢を強めたと解釈できる。ただし、この結果と解釈は限られた対象によるもので、より多くのデータで検証する必要がある。 |

|||||||||||||

|

システムの操作性の向上やより臨場感のあるプログラムの開発を目標に現行のシステムの改善や、木造住宅の耐震補強の促進や防災避難等のVRシステム用プログラムの充実を図る。また、同時に、小学校や防災センターにおける防災教育活動を通して、防災に対する意識調査を行い、防災養育対する提案を行う。